Hace unas semanas, el glitterati de la literatura, los medios y el arte se reunió en Jean’s, un bar chic y bohemio en el downtown de Manhattan, para celebrar el centenario de The New Yorker. Cualquier lector asiduo de esta prestigiosa revista, conocida por su periodismo concienzudo, poesía inspiradora, largos, larguísimos perfiles de personalidades de todos los ámbitos, memorable ficción y algunas de las críticas más divertidas y sangrientas del periodismo norteamericano, hubiera pensado que había alcanzado el cielo con las manos. O al menos, el cielo de The New Yorker. Camino a buscar un Martini al bar, los asistentes pudieron encontrar al legendario caricaturista Ari Spiegelman a la izquierda conversando animadamente con la editora Françoise Mouly. A la derecha, El periodista y decano de la facultad de periodismo de Columbia University, Jelani Cobb; un poco más allá, el crítico de música y cultura Hua Hsu, ganador del Pulitzer, los escritores Vinsson Cunningham y Calvin Trillin, el crítico de cine Richard Brody, la ex editora en jefe de la publicación Tina Brown, y finalmente, como un monarca en su corte, su flamante sucesor, David Remnick, que ocupa el cargo desde hace 26 años y es solo el quinto director en un siglo de historia de la revista.

Como sucede a veces, la fiesta terminó tarde y con escándalo. Jackson Arn, que se había unido a The New Yorker en 2023 como crítico de arte, aparentemente bebió unas copas de más, se mostró irrespetuoso hacia algunos invitados, y un par de días después fue despedido. Su salida fue brevemente mencionada por la revista y publicada con más detalle días después en The New York Times.

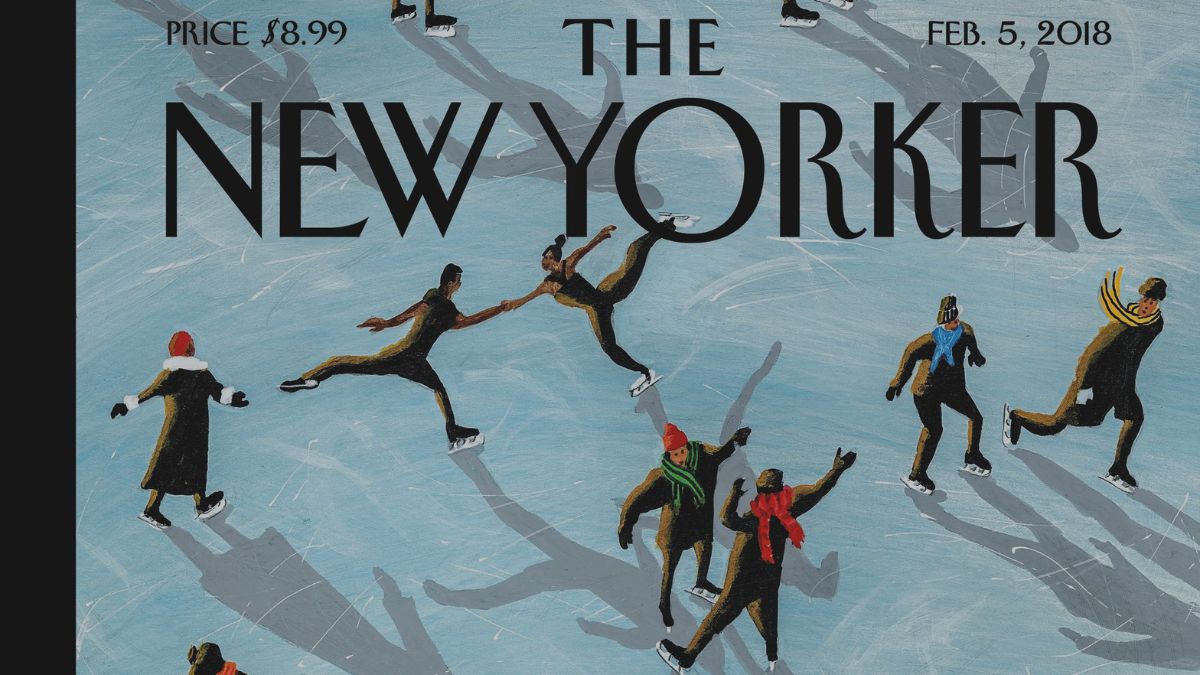

Las controversias no son ajenas a The New Yorker. Después de todo, Dorothy Parker, Truman Capote y Pauline Kael, entre muchos otros provocadores, han sido parte de su staff, probando que en lo profesional y lo personal el periodismo a menudo se detiene en la cuerda floja a medio camino entre el dolor y el placer, nunca seguro de cual será más satisfactorio. De hecho, la revista nació como un ejercicio de ironia y sarcasmo, una idea que Jane Grant y Harold Ross, sus fundadores, formaron inspirados en su paso por Paris durante la era del Jazz. Sus instrucciones al ilustrador Rea Irvin para la creación de la primera portada fueron directas y simples: cualquier imagen que sugiriera sofisticación y diversión, pero con la frivolidad limada con aspereza humorística. Irvin entonces tuvo la idea de crear un Dandy al que llamó Eustace Tilley, elegantemente vestido con sombrero de copa y un monóculo en la mano observando una mariposa. La imagen ha sobrevivido las modas y tendencias de un siglo periodístico, reapareciendo cada cierto tiempo en una nueva encarnación en portadas diseñadas por artistas tan diversos como Kerry James Marshall, Javier Mariscal, Kadir Nelson o R. Crumb.

En forma y fondo, The New Yorker es una revista enraizada en la tradición. Su portada es siempre ilustrada. Secciones como The Talk of the Town o Shouts & Murmurs han aparecido desde la primera edición sin mayores cambios más allá de la contingencia. Más adelante, sus 1.3 millones de suscriptores –sí, 1.3 millones–, que pagan alrededor de 170 dólares anuales por el privilegio de tenerla (la suscripción anual a Vogue, a modo de comparación, ronda los 70 dólares al año), encuentran cada semana un tesoro digital y de papel que incluye uno de los mejores periodismos investigativos del mundo, ficción y realidad, brillante prosa y poesía, y, por supuesto, geniales cartoons.

Visualmente la revista es un mamotreto, y hasta sus más fieles lectores se quejan de que es imposible leerla completa semanalmente. Así se va acumulando en el velador, un número detrás de otro, hasta formar una montaña de genialidad literaria esperando a ser descubierta.

En estos días en que el periodismo enfrenta una atención del lector disminuida, una alarmante falta de contexto (¡Gracias, por nada X!), y presupuestos precarios, The New Yorker se siente como un dinosaurio. Su considerable equipo de fact checkers es extremadamente minucioso y extiende su trabajo hasta la lectura de sus caricaturas. Un artículo sobre la sobrevivencia de las abejas, la posibilidad de un terremoto en el Pacifico Noroeste o un perfil sobre Mike White, el creador de The White Lotus, puede fácilmente extenderse más allá de las 10,000 palabras. Reporteros y periodistas como Jon Anderson Lee o Rebecca Mead pueden dedicar meses a la investigación de una historia. Y aún en esta era de sobresaturación visual, la revista se mantiene empecinadamente desprovista de fotografías. El único fotógrafo permanente en sus cien años de historia fue Richard Avedon, que fue contratado en 1992 por Tina Brown y que murió en 2004, cámara en mano, cubriendo una historia política para The New Yorker titulada simplemente Democracia.

No es raro que en una publicación literaria y de sarcasmo como esta, la pluma sea la mejor herramienta. Y de todas las brillantes plumas, la de sus críticos son posiblemente las más deliciosas. “Ningún nuevo lector, sin importar lo caritativo que sea, podría abrir 50 sombras de Grey, revisar un par de párrafos, y razonablemente concluir que la autora está escribiendo en su primer idioma, o el cuarto”, sentenció el punzante critico cultural Anthony Lane sobre el best seller de E.L. James. Pauline Kael, que criticó cine para la revista durante más de dos décadas, fue tan venerada que su legión de seguidores que se autodenominó Paulettes. Sus críticas, profundamente originales e imitadas hasta el infinito, frecuentemente se desviaban del filme en cuestión para internarse en rumiaciones filosóficas, comentarios de actualidad o hasta lecciones de estilo. Kevin Costner en Danza con Lobos, le pareció un actor con “plumas en la cabeza y plumas en el cerebro”. ¿Robert de Niro en Awakenings? “Es en los momentos más sutiles cuando actúa especialmente mal”. Ni siquiera Meryl Streep se salvó de su juicio, considerándola una actriz que a pesar de toda su técnica no revela profundidad en sus personajes y que “actúa solo del cuello para arriba”.

El afortunado suscriptor con acceso a los archivos de The New Yorker tiene en sus manos un festín. Ahí está, por ejemplo, la famosa entrevista que Truman Capote le hizo a Marlon Brando en 1957, durante el rodaje de Sayonara en Japón”. “¿Has ido al terapeuta alguna vez?”, le preguntó el actor a su entrevistador, sumergiéndose luego en su propia experiencia. “Al principio tenía temor; temor de que destruyera los impulsos que me hacen creativo, un artista. Una persona sensible recibe cincuenta impresiones, mientras otros reciben solo siete. Las personas sensibles son tan vulnerables, tan fácilmente brutalizadas y heridas solo porque son sensibles”, continuó Brando. “Mientras más sensible seas, más posibilidades hay de que seas brutalizado y desarrolles costras. Nunca evoluciones. Nunca te permitas sentir nada, porque siempre sientes demasiado. El análisis ayuda; me ha ayudado. Pero aun así, en los últimos ocho, nueve años, he sido un desastre…”.

En 1997, Mark Singer escribió un perfil del entonces “hombre de negocios” Donald Trump. “Una mañana, la semana pasada, Donald Trump, que bajo circunstancias normales tolera la publicidad con la misma paciencia con que un infante acepta su mamadera varias veces al día, se encontraba sentado en su oficina en el piso 26 de la Trump Tower con el ánimo bajo. Era comprensible, considerando que su matrimonio de tres años y medio con Marla Maples estaba terminando, los paparazzi rodeaban las salidas de su edificio, y todo el fin de semana helicópteros habían sobrevolado Mar-a-Lago, su club privado en Palm Beach. ‘Creo que soy pésimo manejando la prensa’, dijo. ‘Lo mejor que hago son los negocios y las ideas. La prensa me retrata siempre como un lanzador de antorchas, cuando en realidad soy muy diferente. Creo que he sido retratado de manera muy incorrecta’”. Más adelante Singer decide concentrarse en el peinado de Trump, en “sus mechones que desafían la gravedad, el Pompadour seco, la reveladora ausencia de canas”; y poco después en su estilo, el que describe como el de un “vendedor”. “Los vendedores se especializan en simular intimidad. Su modus operandi tiene un punto definido: guardar las apariencias, nunca alejarse de la premisa de que el universo gira alrededor de él, y sobre todo mantenerse siempre en personaje… Su vocabulario es una palabrería gaseosa de “fantástico”, “espectacular”, “magnifico”, “increíble”, y varios sinónimos para “el más grande’, un ingrediente indispensable de su marca. Quizás solo Trump puede explicar la diferencia entre “súper lujoso” y “súper súper lujoso”, y su apellido sugiere subliminalmente que un edificio le pertenece aunque hace rato haya sido vendido como condominios”.

De Martha Stewart a Billie Eillish, David Cronenberg, el general David Petraus o Alec Baldwin, la lista de perfiles publicados por The New Yorker es larga y distinguida. Sin embargo, no importa si se trata de personajes tan disimiles como un actor, un científico, un monarca o un magnate, estos estudios de carácter tienen una profundidad y un ingenio que los une y que hace que la revista, también en este ámbito, sea inigualable.

The New Yorker es una de las tres joyas editoriales del grupo Condé Nast, un triunvirato al que se agregan Vogue y Vanity Fair. Hace un par de décadas, estos títulos fueron considerados el epítome del poder, la influencia y el glamour de la era dorada de las revistas. Los excesos con que S.I. Newhouse, propietario de Condé Nast, malcriaba a sus empleados son legendarios. Cualquier reportero podía cargar sus almuerzos en Michael’s o Smith & Wollensky a la editorial, y al final del día era trasladado a su casa en un Lincoln Town car negro pagado por la revista. La famosa editora de modas Grace Coddington, recuerda en sus memorias que las producciones fotográficas para Vogue en los 90’s significaban trasladar enormes ejércitos de modelos, fotógrafos, estilistas y asistentes a locaciones exóticas, siempre en primera, y que sus estadías en París durante años fueron en una suite del Ritz, cortesía de Condé Nast. En una muestra de generosidad casi imperial, Newhouse ofrecía además a sus editores préstamos sin interés para adquirir sus casas en Manhattan o los Hamptons.

Esos días, por supuesto, han desaparecido. En un artículo sobre el centenario de The New Yorker, New York Magazine habló de la ‘ansiedad” que rodea la celebración, de los recientes despidos y los decrecientes presupuestos. La revista física es más pequeña, explica la nota, y las seis páginas que tradicionalmente ocupaba la sección Goings about Town, son ahora solo dos.

Quién será el sucesor de Remmick como director es un punto de especial tensión. Muchos asumen que este significativo aniversario es el momento perfecto para un cambio, y el propio Remnick, de 65 años, aunque se niega a elucubrar sobre el futuro de su puesto, acepta que su misión tiene que ver con el New Yorker de hoy, no el de mañana. Su ritmo de trabajo sigue tan acelerado como de costumbre, editando la revista, sirviendo como animador del podcast The New Yorker Radio Hour, y viajando por el mundo investigando sus propios reportajes. Pero la realidad, dice, está golpeando su puerta. “Sé que nada dura para siempre, seria ridículo pensar lo contrario. Y estoy consciente de que hubo un periodo en la revista en que el asunto de la sucesión y el envejecimiento llevaron a una crisis. Eso no sucederá en esta oportunidad”.

El centenario de The New Yorker está siendo celebrado con una edición especial de la revista, una exhibición en la Biblioteca Pública de Nueva York, fiestas, conferencias y un documental en Netflix dirigido por Marshall Curry y producido por Judd Apatow que se estrenará dentro del año.