Siempre me ha impactado el tiempo. Siempre me ha dado una especie de vértigo, también. Una especie de temblor. El lunes pasado, cuando se anunció el premio Nobel de Medicina y Fisiología 2017 para Jeffrey Hall, Michael Rosbash y Michael Young, por descubrir parte del mecanismo a través del cuál los seres vivos hacemos emerger un reloj propio y varios ritmos fisiológicos, muchas de las preguntas sobre el tiempo y el modo como se encarna en nosotros volvieron a mí con fuerza y no han querido irse.

Nuestra experiencia de elasticidad del tiempo, por ejemplo, que a veces nos hace experimentar su paso lentamente y otras a toda prisa. La linearidad del tiempo y la ritmicidad de los ciclos naturales. La improbable posibilidad de saltar a otros puntos del tiempo, ya sea viendo el futuro o viajando al pasado. No dejo de darle vuelta a las ideas del tiempo que circulan en el cine y los libros: el tiempo como líneas que se ramifican en cada instante en que algo pudo ser distinto, el tiempo como un ciclo invariable y fijo, como una profecía por cumplirse. El tiempo como una dimensión llena de curvas en un universo alucinante. El tiempo de “Volver al futuro”, “12 Monos” e “Interestelar”. O el de “El ruido de un trueno”, de Ray Bradbury. El tiempo (junto al ser) en la gran obra del filósofo Martin Heidegger. El fin de los tiempos de la religiosidad judeocristiana. El tiempo que se tiene, el tiempo que dura, el tiempo propicio.

Las nociones que la física moderna tiene del tiempo no solo le habrían volado la cabeza a todos los filósofos naturales de la antigüedad, también nos desarman enteros a los científicos actuales de otras ramas. Partiendo, por ejemplo con la idea de que espacio y tiempo son dos aspectos de un mismo fenómeno, y la fuerza de gravedad, esa que suponía la mayor certeza de la humanidad, literalmente nuestro “cable a tierra”, no es otra cosa que la curvatura que la masa produce en el espacio-tiempo.

También recuerdo haberme ido a la cresta cuando leí por primera vez, hace unos 15 años, que el físico británico Julian Barbour argumentaba que el tiempo en sí mismo no existía, que era un artefacto de la manera en que funciona nuestra percepción. Barbour argumenta que eso resuelve buena parte de la heterogeneidad de las teorías físicas, haciendo compatible las mecánicas cosmológicas y cuánticas, normalmente muy desafiantes de conciliar.

¿Existe el tiempo como una realidad objetiva e independiente o simplemente es una ilusión de cómo nuestro cerebro ordena la percepción y la registra?, ¿los ritmos de nuestro propio cuerpo, la hora a la que nos despertamos, cuando nos da hambre o el momento del día en que estamos más activos, vienen dados por los estímulos ambientales o por una especie de reloj propio?, ¿dónde está el tiempo y qué coordina su flujo a través de nosotros?

Hace 300 años los científicos ya habían observado que las plantas y animales se comportaban diferente en distintos momentos del día y probablemente ya se hacían preguntas similares a las nuestras. En 1729, De Mairan hizo un experimento clave: puso una Mimosa en completa oscuridad durante varios días y se dio cuenta de que la planta seguía abriendo y cerrando sus hojas rítmicamente a la misma hora que las demás, a pesar de no estar expuesta a la luz de sol ni a ninguna otra señal luminosa. En los siguientes 200 años, los cronobiólogos estuvieron bien seguros de que esta capacidad de ejecutar ritmos diarios era heredable en muchos seres vivos y que era consecuencia de un mecanismo interno moldeado por miles de años de evolución.

Con esta idea, a fines de los años ’60, Seymour Benzer y su estudiante Ronald Konopka trataron de generar moscas (Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta) mutantes que tuvieran alteraciones de los ciclos rítmicos y, en 1971, publicaron su hallazgo de 3 diferentes variantes: una en que los ritmos se desorganizaban por completo, otra que tenía ciclos más cortos de 19 horas en vez de 24, y otra que tenía ciclos de 28. Su idea era que las tres podían ser diferentes anomalías en el mismo gen y de hecho Konopka llegó a mapear con enorme precisión el lugar del genoma donde se encontraba este gen que llamaron “period“. El gran mérito de Hall, Robash y Young es haber logrado aislar el gen, confirmar las predicciones de Benzer y Konopka, y haber conseguido explicar el extraordinario mecanismo mediante el cual estos genes lograban construir un muy preciso reloj de ciclos de 24 horas. Un mecanismo, por lo demás, absolutamente exquisito.

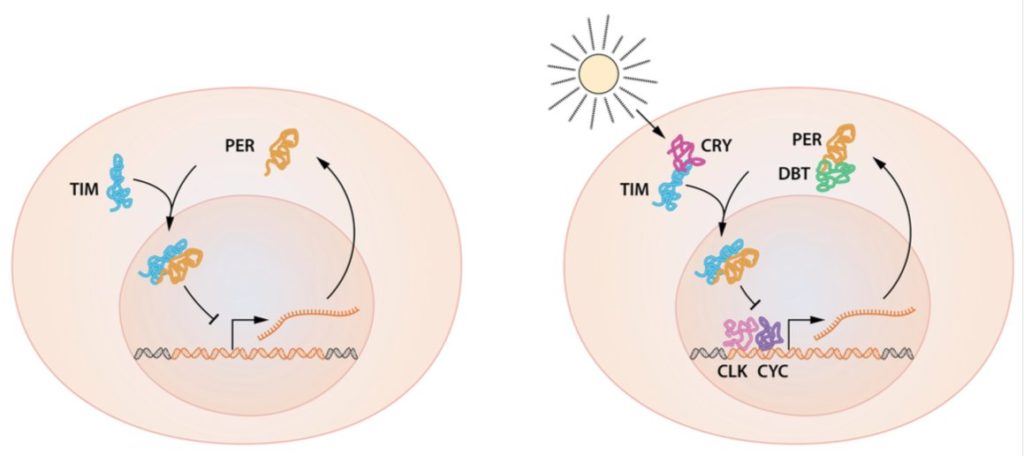

Básicamente, descubrieron que a lo largo de las horas, el gen period se transcribe permanentemente y se fabrica más y más de la proteina PERIOD (PER). A medida que esa proteína se acumula en las células, se encuentra más fácilmente con otra proteína denominada TIMELESS (TIM). Juntas, pueden entrar al núcleo de la célula y apagar la transcripción de PER. De esa manera, la cantidad de PER empieza a decaer y deja de estar disponible para unir a TIM, deteniendo el apagado. Otra pareja de proteínas descubiertas años más tarde, CLOCK (CLK) y CYCLE (CYC), son las que activan la expresión de PER y TIM —así comienza cada ciclo. Pero TIM y PER inhiben a CLK y CYC —fin del ciclo.

(Lo sé, no es demasiado fácil de entender en abstracto, así que aquí hay un dibujo de Mattias Karlén que acompaña el texto original con que el Prof. Carlos Ibañez del Karolinska Institutet informa a la comunidad científica a nombre de la Academia Sueca.)

Algo interesante es que la unión de TIM a PER es regulada por una tercera proteína (CRY) sensible a la luz. Wow. De ese modo, el solcito de la mañana hace que CRY secuestre a TIM, dejando a PER a merced de proteínas que la degradan (como DBT). De ese modo el sol es capaz de poner a la hora el reloj, nos sincroniza, nos da el tiempo. Si hay otros “dadores de tiempo” (uno de los padres de la cronobiología, Jürgen Aschoff, acuñó el término zeitgeber) con los que nuestro reloj genético se sincroniza es un campo de investigación muy interesante. Es posible que el repertorio de los seres vivos en la Tierra incluya sensibilidad a campos electromagnéticos, temperatura, presión atmosférica y sonido, entre otros. Algunos han argumentado que de hecho algunas especies —sobre todo la nuestra— hemos sido capaces de producir algunos zeitgeber sociales. Una especie de ritualidad cotidiana que nos ayuda a ordenar y monitorear el tiempo.

El impacto de estos descubrimientos cronobiológicos sobre la manera en que entendemos nuestra vida diaria es espectacular. Entre otras cosas nos ayudan a entender el comportamiento de especies que no tienen sistema nervioso —por ejemplo las plantas— y que sin embargo parecen haber adaptado muy bien sus quehaceres a una cierta hora del día. También explica el desorden que ocurre en nuestro cuerpo cuando viajamos largas distancias y cambiamos nuestra exposición a la luz solar y otras pistas ambientales. Ayuda a entender contra qué lidian aquellas personas cuyas rutinas familiares o laborales les imponen un horario distinto al del día. Y la necesidad de regular legalmente las jornadas en que se trabaja.

Por otra parte, en un plano quizás más profundo y menos práctico, esto implica que los seres vivos de este planeta compartimos la más básica de las nociones del tiempo y estamos de alguna manera fuertemente entretejidos con las condiciones ambientales producidas por la rotación de nuestro planeta. Eso ya es de una belleza notoria.

A estas alturas, no cabe duda que el tiempo terrestre existe como una dimensión biológica, compartida por muchas formas de vida diferentes y moldeada durante millones de años por la rotación periódica de nuestro planeta. Quién sabe si tendrá algún sentido en el resto del universo o si será un absoluto. Acaso el tiempo sea un fenómeno local. Un código para sincronizarnos. Un lenguaje en que cada uno de los seres vivos de nuestro planeta conversan con el medioambiente y entre ellos. Un dialecto que nos permite cohabitar una misma dimensión, que fluye, que avanza en una dirección y no vuelve.

Al menos hasta el momento en que descubramos algo más.